Гентский алтарь

Вы можете заказать экскурсию в Генте со вводной лекцией

по истории и семиотике Гентского алтаря

Sint-Baafskathedraal – Gent

6 мая 1432 года гениальный художник впервые показал жителям города свое произведение — алтарь «Поклонение агнцу» в церкви св. Иоанна (ныне собор св. Баво). С тех пор алтарь является заветной целью паломников и путешественников, приходящих и приезжающих сюда смотреть это чудо искусства. Алтарь не утратил до наших дней ни сверкающего очарования своих красок, ни огромного духовного значения. Впрочем, можно сказать более определенно и категорично: нет ни одного произведения в искусстве этой замечательной и богатой талантами страны, которое могло бы сравниться с Гентским алтарем. Более того, нисколько не преувеличивая его значение, можно смело утверждать, что на протяжении пяти веков он представлял собой источник высокого вдохновения для живописцев этой страны искусства, что все поколения в той или иной мере черпали и развивали художественные идеи, в таком щедром, почти фантастическом изобилии в нем заложенные.

Действительно, в истории искусства Гентский алтарь — одно из уникальных явлений, удивительный феномен творческого гения, в котором сочетаются абсолютная завершенность замысла с возможностью дальнейшего плодотворного развития его идей. Появление Гентского алтаря было воспринято современниками ван Эйка скорее всего как непостижимое чудо. Впрочем, это ощущение чудесного не покидает вас и теперь, когда вы стоите перед ним в одной из боковых капелл собора св. Бавона. Гениальность ван Эйка внушает смешанное чувство робости и благоговения. В величественном складне вы видите не только зрительно воплощенные в художественных образах и приведенные в единую строгую и стройную систему. Религиозные, философские, этические и эстетические воззрения целой эпохи, но и грандиозный труд творца, пафос и осмысленность которого столь же сильны как в целой композиции, так и в отдельной, пусть мельчайшей детали.

Латинская стихотворная надпись на алтаре гласит, что Губерт ван Эйк начал, а Ян ван Эйк закончил его создание. Однако до сих пор не установлено с достаточной достоверностью различие в живописном почерке обоих братьев, хотя делались основательные к тому попытки. Некоторые ученые отрицали даже само существование Губерта ван Эйка, несмотря на то, что известен день то смерти —16 сентября 1426 года. Более того, в письменных источниках XV—XVII веков неоднократно упоминается о совместной работе братьев ван Эйков. В результате художественно-стилистического анализа, проделанного рядом современных ученых, как русских, так и зарубежных, следует предположить, что Губерту принадлежит рисунок композиции нижней центральной створки открытого алтаря на тему «Поклонение агнцу», благодаря которой весь алтарь получил свое наименование, и трех фигур верхнего ряда. Живописное выполнение алтаря столь едино, что нет сомнений в принадлежности его одному мастеру, которым мог быть только Ян ван Эйк.

Гентский алтарь — большой полиптих, состоящий из двенадцати частей. Его высота — около трех с половиной метров, ширина в раскрытом состоянии — около пяти. На внешней стороне алтаря, когда он закрыт, вверху в люнетах изображены пророки и сивиллы, предсказавшие рождение Христа. Во втором ярусе—сцена Благовещения, занимающая все четыре створки. В нижнем ярусе по краям даны портреты заказчиков алтаря Иодокуса Вейдта и Елизаветы Борлют, в середине живопись имитирует каменные статуи Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

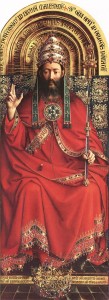

В раскрытом виде он имеет также двенадцать створок. Нижние пять посвящены центральной теме всего алтаря — прославлению искупительной жертвы Христа, символом которой является белый агнец. В верхнем ряду, в середине, восседает на троне бог Саваоф, по сторонам которого расположены Мария и Иоанн Креститель, поющие и музицирующие ангелы, Адам и Ева.

В раскрытом виде он имеет также двенадцать створок. Нижние пять посвящены центральной теме всего алтаря — прославлению искупительной жертвы Христа, символом которой является белый агнец. В верхнем ряду, в середине, восседает на троне бог Саваоф, по сторонам которого расположены Мария и Иоанн Креститель, поющие и музицирующие ангелы, Адам и Ева.

Нам неизвестно, к сожалению, имя автора, разработавшего теологическое содержание алтаря. По тем временам им должно было быть духовное лицо высокого сана. Но кто бы он ни был, чрезвычайно интересно то, что уже в самой ткани религиозного замысла алтаря содержатся идеи, характерные для нового ренессансного мировоззрения. Это проявляется прежде всего в том большом значении, которое получили в алтаре образы Адама и Евы, чьи фигуры помещены в одном ряду с центральными персонажами христианской легенды, а также и в том, как они соотнесены со всем целым и намеренно возвеличены. Любопытно, что при выборе сюжетов для алтаря опущены драматические сцены легенды о Христе. Алтарь прославляет христианское вероучение, и это прославление представлено как путь чистой радости, а не преодоленного страдания. Очевидно, символическая тема «Поклонение агнцу» привлекла ван Эйка представившейся возможностью выразить наиболее общие и наиболее важные аспекты своего миросозерцания, основой которого стало радостное приятие мира и человека со всем их богатством и разнохарактерностью. Интересен духовно-эмоциональный замысел полиптиха, слагающийся из двух начал, соответствующих изображениям на внешних и внутренних створках: одно из них несет в себе ожидание и предчувствие грядущего события, второе разрешает их в некое великое и достойное торжество.

Таким образом, в алтаре господствуют духовная радость и праздничное просветление как основные элементы его общего содержания.

Этот духовно-эмоциональный строй Гентского алтаря, подкрепленный определенным выбором христианской сюжетики, знаменовал собой победу нового ренессансного светского мироощущения и явился также результатом некоторых видоизменений, произошедших в самом христианском вероучении. Последним обстоятельством объясняется допустимость в религиозном произведении того пристального и разностороннего интереса, проявленного ван Эйком к реальности в чрезвычайно разнообразных ее формах. Христианская легенда лишилась у ван Эйка того мистического наполнения, которое было характерно для нее в период средних веков. Хотя ван Эйк сохраняет прежнее иерархическое представление о ценностях бытия, выработанное средневековьем, сам образ бытия приобретает у него земной конкретный характер. Так, пророки и сивиллы обретают живую плоть «исторических» персонажей, хотя художник ограничивается только тем, что облачает их в современные костюмы,— достаточная мера, с его точки зрения, чтобы подтвердить их действительное, а не легендарное существование в далеком библейском прошлом.

Сцена Благовещения составляет главное смысловое зерно всей внешней части алтаря. Ей подчинены все персонажи, изображенные на внешних створках: пророки и сивиллы, предсказавшие появление Мессии, оба Иоанна, один крестивший Христа, другой описавший его земную жизнь, смиренно и благоговейно молящиеся донаторы. Во всех присутствующих ощущается глубокая сосредоточенность мысли и чувств. Архангел Гавриил в образе прекрасного юноши сообщает Марии благую весть о рождении Христа. Это чудесное явление кладет начало евангельской истории. В самой сути совершающегося заложено сокровенное предчувствие событий. Это смутное предугадывание как бы воплощено в приглушенном бело-сером колорите. Однако сцена Благовещения у ван Эйка лишена спиритуализма, характерного для средневековой живописи. Действие происходит в перекрытой деревянными балками, низкой, но широкой комнате с устланным керамическими плитами попом. В остальных створках мы видим замкнутое пространство ниши или люнета. Здесь же все открыто не только в пространство собора, к зрителю, но и к миру, вдаль, через незастекленные арки окон. Пространственная иллюзия достигнута как линейной перспективой, так и как бы свободно входящим через проемы пространством. Причем создается впечатление, будто свет в картину проникает из реального пространства, так как рамы створок отбрасывают легкие прозрачные тени в изображенный интерьер.

Сцена Благовещения составляет главное смысловое зерно всей внешней части алтаря. Ей подчинены все персонажи, изображенные на внешних створках: пророки и сивиллы, предсказавшие появление Мессии, оба Иоанна, один крестивший Христа, другой описавший его земную жизнь, смиренно и благоговейно молящиеся донаторы. Во всех присутствующих ощущается глубокая сосредоточенность мысли и чувств. Архангел Гавриил в образе прекрасного юноши сообщает Марии благую весть о рождении Христа. Это чудесное явление кладет начало евангельской истории. В самой сути совершающегося заложено сокровенное предчувствие событий. Это смутное предугадывание как бы воплощено в приглушенном бело-сером колорите. Однако сцена Благовещения у ван Эйка лишена спиритуализма, характерного для средневековой живописи. Действие происходит в перекрытой деревянными балками, низкой, но широкой комнате с устланным керамическими плитами попом. В остальных створках мы видим замкнутое пространство ниши или люнета. Здесь же все открыто не только в пространство собора, к зрителю, но и к миру, вдаль, через незастекленные арки окон. Пространственная иллюзия достигнута как линейной перспективой, так и как бы свободно входящим через проемы пространством. Причем создается впечатление, будто свет в картину проникает из реального пространства, так как рамы створок отбрасывают легкие прозрачные тени в изображенный интерьер.

Событие совершается в комнате бюргерского дома, но благодаря открытым стенам и окнам как бы распространяет свое излучение широко вовне. Мир становится сопричастным происходящему. И мир этот достаточно конкретен — за окном видны дома типичного северного городка, возможно Гента или Брюгге. Изобразив события христианской легенды как реальную сцену, ван Эйк стремится возвысить ее значимость эмоционально-поэтической средой. В этом он опирается на два фактора — Пространство и интерьер. Он создает большую пространственную паузу между фигурами архангела и мадонны, заполняя ее и оживляя игрой света и теней. Детали интерьера своей двузначностью то возвышенно изолируют сцену, то вносят нотки бытовой камерности. Так, уютом и покоем веет от предметов для умывания, расположенных в нише, но одновременно они несут символическую нагрузку; так, белое, не тронутое еще рукой полотенце призвано обозначать девственную чистоту Марии.

В нижнем ряду два имитирующих статуи изображения Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова даны в обрамлении фигур донаторов, опустившихся на колени. И если живопись ван Эйка, Имитируя скульптуру, достигает необычайной иллюзорности в воспроизведении фактуры камня, то при изображении заказчиков Гентского алтаря кажется, что художник решил поспорить в мастерстве с живой природой. Фигуры Иодокуса Вейдта и Елизаветы Борлют крупнее остальных, массивнее и лишены Ореола духовной идеальности. Их портреты отмечены не просто реализмом изображения, но как бы объективно-трезвым, обстоятельным анализом и описанием человеческого лица и характера. Однако в эти суровые и недоверчивые души гентских богачей брошена частица иной жизни, они соприкоснулись с идеальным, духовным миром и тем самым возвысились. Их фигуры, застывшие в торжественной молитве, кажутся монументальными в тяжелых суконных одеждах, ложащихся крупными складками. Оба Иоанна воспринимаются как более одухотворенные, несущие волнение чувств и мысли по контрасту с жесткой определенностью и бюргерской узостью мышления супружеской четы. Архангел и мадонна овеяны просветленной поэтической нежностью. Так, из отдельных образов и их взаимодействия рождается сложная идейная ткань Гентского алтаря, который смело может быть назван универсальным по своему содержанию произведением.